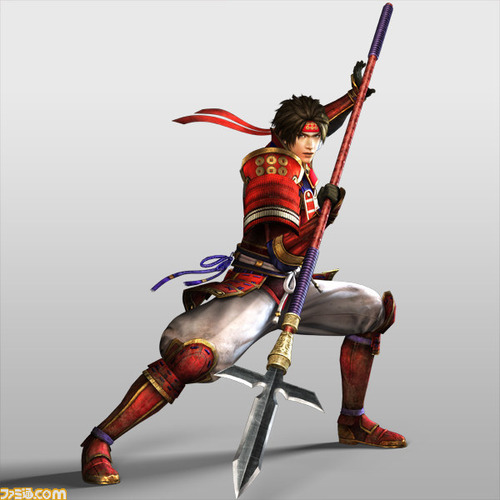

【真田幸村】<実は繊細!?>戦国時代の意外なエピソードとは?

◆「現代の役者が武士を演じる難しさとは」

~俳優 榎木孝明さん

今回の「真田丸」で大河ドラマの出演は9本目でしたが、役者という立場からすると時代劇は我を捨てて役に殉じることが大切です。たとえば本物の「一国一城の主」なんて現代にはまずいないでしょう。それを現代人の感覚で演じてしまうと人物が小さくなりすぎてしまうんです。武士の覚悟を「肚(はら)」と言いますが、その表現が現代では難しくなっていると感じています。

今回の「真田丸」は真田幸村が主役という時代劇の王道。今日の選択が明日の生死を分けるサバイバルゲームの時代の中、人間の本当の覚悟の仕方が描かれると思います。特に大坂冬の陣・夏の陣では、大坂方の武士たちはいかに華々しく死んでいくかが課題になります。2回目の夏の陣なんて、やる前から勝敗はほぼ見えていました。それでも幸村は「あわよくば家康の首をとって華々しく散っていこう」とします。そんな覚悟を表現するのは現代人の役者にとって難しいことです。

正直、私も昔は「俺が俺が」という役者でした。たとえば「真田太平記」で角兵衛を演じたときもそうです。ただ、あの役は架空の三男坊だったので、たまたまやりたい放題な演技がぴったりでしたが。でも映画「天と地と」に出演したときに、「自分の延長」の演技では上杉謙信を演じきれませんでした。そこから我を捨てて役作りするようになっていったんです。

ちなみに戦国時代の戦闘は、本当はすごく地味です。互いに甲冑を着ているので、刀で殺そうと思ったら首筋や脇の下といった隙間を狙って刺すしかありません。馬に乗っている大将なら長槍で叩き落として、みんなで寄ってたかって殺します。さらに合戦中はトイレに行く暇がないので基本的に垂れ流し。逆に食事も必要ですから、何千何万という人に食事を作る部隊もいました。遠征が長期になれば途中で農民を仲間に引き入れて現地で調達するのも重要になります。映画やドラマではあまり描かれませんが、そういう裏の戦いもあったはずです。

◆「手紙から窺われる真田家の人々の実像は」

~歴史学者/ドラマ『真田丸』時代考証 丸島和洋さん

戦国時代は手紙がたくさん残っているのですが、当時は手紙に感情を書く人はあまりいませんでした。その中で一番個人的な感情を書いたのは毛利元就で、延々とグチを書いた手紙が残っています。次いで織田信長と上杉謙信もわりと感情を書く人で、信長は「アイツをぶっ殺してスカッとした」みたいな手紙がありますし、謙信は「馬鹿者」という言葉をよく使いました。

そして真田信繁(幸村)も戦国時代にしてはめずらしく手紙で感情を表に出す人でした。関ヶ原で西軍が負けた後、信繁は謹慎していた九度山から私信をたくさん書いていますが「もう一度会いたい」「やることがない」などと綴っています。また大坂冬の陣が終わった後に書かれた手紙は「私のことはこの世にいないものと思ってほしい」など厭世観に溢れる内容。ちなみに同じ時期、後藤又兵衛も手紙を書いていますが、こちらは「明日のことが分からないというのは楽しいものですな」と豪傑らしい文章です。それに比べれば信繁は繊細な印象を受けます。

一方、豊臣政権下では諸大名が有力者と連絡をとるための担当者が決まっていたのですが、真田家の担当が石田三成だったため、三成と非常に親しかったのが信繁の兄・信之です。「ちょっと遊びに行っていい?」くらいの、現代ならショートメールみたいな短い私信が残っています。だから関ヶ原で三成はまさか信之が敵になるとは思っていなかったでしょう。その後、信之は松代藩10万石の基礎を築き、4代将軍の家綱まで仕えて91歳でやっと隠居。享年93で亡くなっています。

しかし石田三成は信之が家康側についたことを最後まで知りませんでした。三成が真田家に依頼したのは会津の上杉景勝との連絡だったのですが、三成はその連絡ついでに「信之の様子はどう?」みたいなことを父・昌幸に尋ねています。しかし昌幸はそこをうまく誤魔化して、自分が狙う「甲斐と信濃2カ国」を三成に約束させるんです。いかにも食えない戦国武将らしかったのが昌幸でした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160723-00010000-tokyofm-life

引用元http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1469242521

真田家の七光りで真田幸村の功績に、江戸時代の講談の人が歴史を改変しちゃった

島津の関ヶ原の中央突破の退却よりも

毛利勝永の夏の陣の中央突破での退却の方が凄いからな

一族補正で尾ヒレが付いて誇張されるのとされないのの差が酷い

立花宗茂とか明らかな誇張

毛利勝永すげええええ

毛利勝永を大河の主役に!

アホか。毛利勢が勝手に攻撃始めて作戦台無しにしたんだろ。

あと、位が上の人間と直接対面して話してるってのもな。

そういう所を、事実と違うって言い出すとキリがない。

史実に沿っていて面白ければそれでよい。

リアルとリアリティは違うからな

たとえば普通の人は会話でしばしば噛んだりするがそれをドラマでそのまま再現したら視聴者の目には不自然に映る

そこに何らかの意図があるように感じる

その時点でそれは自然な会話場面ではなくなってしまうわけでリアルではあるがリアリティではない

タイムスクープハンターで、役者が当時の言葉を喋って、字幕を入れるというのをやったけど、凄い不評だったらしい

重要な手紙とかに「即火中」と書いて出しても、

「これは殿からの大切なもの」と皆保存しちゃうから

「読んだら返して」方式にした、ということなら知ってる

役者だろオメー

物真似芸人が本人そっくりにやっても「似てない」って言われるんだよな、

武将がどんな人であれ、それを単になぞってもイメージと違うって言われるよ、例え本人と瓜二つの演技しても

役者なら武将本人がどうあれ、「あー○○ってこういう感じだよな」「○○ってこういう人なんだー」

って思わせなきゃ、例え武将本人と似てなくてもね、役者じゃねぇぞハゲ

ただ秀次失脚の下りは最近見つかった資料をもとにした目新しい説を描いていて驚いたかも

自称歴史オタクに気を遣ってそこだけ正しくしてどうすんだよ

歴史上の水戸光圀とTBSドラマの水戸黄門は

同じ人物でも実際とは違うでしょ?

そこ「だけ」じゃないけどな

豊臣秀吉を豊臣「の」秀吉って呼んだり、

信繁が官位貰うときは「豊臣信繁」名義で貰ったり、

信繁の母親の出自が謎なのをネタにしたり、

細かい史実ネタが多い

俺は今でも上杉謙信と言えば榎木さんなのに…

なので、繊細じゃない奴がいないグループは長続きしない。

よく他人に好かれる豪快な奴はたんに気付かない鈍感なだけな奴が多いし。

やはり角兵衛だよな

確かにセリフ無しでもせめて数人は登場させて欲しいな

こういう覚悟のある時代劇役者って、今の時代少ないんだろうな

大坂の陣のときの容貌はしょぼい爺さんみたい

日の本一の兵を書いたひとは現場にいなくて伝聞

家康を追い込んだというのは講談のネタ、見てきたような的な話

関連記事戦国大名の手紙wwwwwwwww【歴史】長宗我部元親と信長、元は仲良し? 本能寺4年前の手紙羽柴秀吉が秀長に送った書状が鑑定された結果